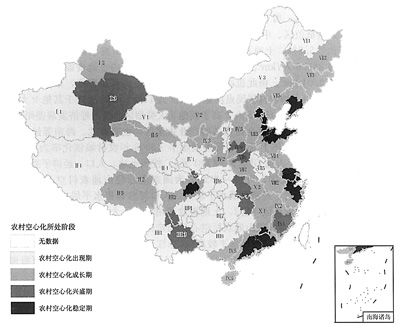

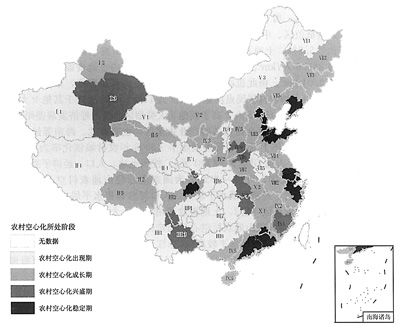

图片来源:《中国乡村发展研究报告》 (刘彦随等著,科学出版社2011年版)

随着工业化、城镇化快速发展,大量农村人口尤其是青壮年劳力不断“外流”,农村常住人口逐渐减少,很多村庄出现了“人走房空”现象,并由人口空心化逐渐演化为人口、土地、产业和基础设施整体空心化。刚发布的中央“一号文件”指出:农村劳动力大量流动,农户兼业化、村庄空心化、人口老龄化趋势明显,农民利益诉求多元,加强和创新农村社会管理势在必行。在连续3期聚焦城镇化之后,本期“观察”版聚焦农村空心化。

新春佳节临近,很多人已经或将要踏上回乡旅途。让我们共同关注农村空心化问题,思考如何破解这个困局、呵护“乡土中国”。

农村空心化的影响、原因与对策(前沿观察)

李 周 任常青

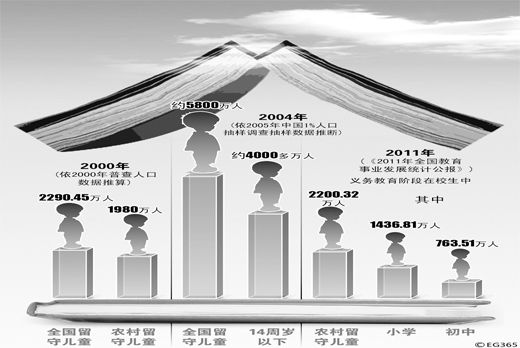

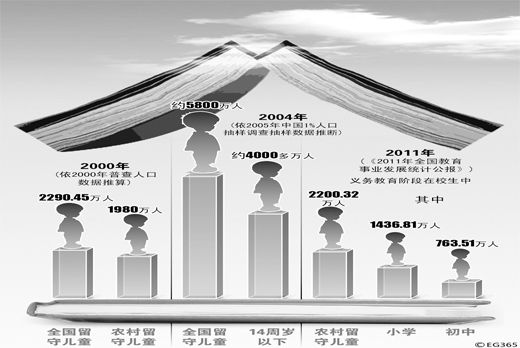

我国留守儿童数量。人民图片

消除农村空心化,应从优化土地利用规划入手,提高农村建设土地利用效率;从扩大经营规模和培养新型农民入手,改善农业发展环境;从开发农业新功能和发展农村旅游入手,传承和弘扬乡土文化。

农村空心化是对我国农村转型过程中出现的一些现象的概括,主要表现为:农业生产缺乏吸引力,农村生活缺乏活力,村庄格局缺乏协调性,乡土文化缺乏延续性,及由此导致的农村劳动力非农化、资金非农化和土地非农化。

影 响

农村年轻人比例下降。当前,土地承包权流转市场上的土地承包权供给显著低于需求,通过土地流转形成适度规模经营的可能性很小,致使广大农户难以安心从事农业生产。由此引发大量农业劳动力外出,部分村庄里的中青年尤其是年轻人越来越少。

村庄建设用地浪费严重。农民外出引起的“人走房空”由个别现象逐渐扩展为普遍现象,导致村庄房屋大量闲置。很多农户改善居住条件时建新不拆旧,一户多宅,造成村庄布局混乱。在人口大量外出的背景下,村庄建设用地规模继续扩大,耕地资源减少和房屋闲置增多并存。

乡土文化被边缘化。在交通体系改善、人员互动增多和信息网络覆盖面扩大等因素影响下,外部文化渗透农村的速度加快,乡土文化趋于边缘化,家庭意识趋于淡化,恋土情节趋于弱化,延续几千年的乡土文化有逐渐消失的危险。

现代生产要素的过度使用不利于农业永续发展。农村劳动力的大规模转移,引发农业机械和现代生产要素对劳动力的替代,单位耕地上的劳动投入量和劳动强度都显著下降。然而,化肥对有机肥的替代、除草剂对除草作业的替代等加剧了农村土地污染,影响农业永续发展。

原 因

农业吸引就业的竞争力弱。养殖业在饲料结构变化的推动下出现由分散养殖向规模化养殖的快速转型,而种植业(尤其是粮食生产)没有出现对规模化经营有迫切要求的生产技术体系,致使种植业(粮食生产)仍停留在超小规模经营的水平上。农户平均经营规模过小,劳动力无法充分就业,致使农业吸引就业的竞争力不强。

农户参与整治土地的权益少。村庄布局混乱的表层原因是村庄规划不足、土地管理缺位和宅基地退出机制缺失,深层原因则是村庄土地整治没有妥善处理国家利益、集体利益和农户利益之间的关系。只有改变政府是农村建设用地整治最大受益者的制度安排,让农户和农民集体经济组织成为农村土地整治的主要受益者,农村建设用地整治才会成为农户和农民集体经济组织的自觉行为。

乡土文化传承与发展缺乏有效载体。一方面,在电视、互联网等现代传媒作用下,外部文化对农村的影响越来越大,乡土文化被人们下意识地视为可以遗弃的对象;同时,乡村文化精英在经济利益的驱动下纷纷出走,乡土文化传承与发展的主体越来越弱、群体越来越小。另一方面,一些地方政府缺少相应的规划和措施,导致传承与保护乡土文化缺乏有效载体。

对 策

从优化土地利用规划入手,提高农村建设土地利用效率。应根据政府和农户都认可的规划,做好村庄空间布局、产业配置和组织发育工作,促进村庄内聚式发展;创新土地配置制度和管理制度,依法有序推进土地资源合理配置,实现土地的资产化,使其能产生效益;加强农村宅基地管理,杜绝乱批乱占宅基地现象,进行废弃宅基地治理补贴试点,将一户一宅的制度落到实处;探索农村土地整治技术体系与政策体系,特别是可复制性强的整治模式。

从扩大经营规模和培养新型农民入手,改善农业发展环境。部分村庄的消失,居住在农村的年轻人减少,是工业化、城镇化过程中的阶段性现象,并不是需要马上解决的问题。真正紧迫的问题是,如何在这个过程中使务农的吸引力越来越大,使留在农村的新型农民平均素质越来越高,使农业的竞争力越来越强。为此,应扩大农业经营规模,保障新型农民充分就业;实施绿色证书制度,把素质高的农村劳动力留下来,进而确保耕地经营权流向技术水平高、经营能力强的新型农民手里;开展全面培训,使新型农民的平均素质显著高于转移人员的平均素质。

从开发农业新功能和发展农村旅游入手,传承和弘扬乡土文化。积极探寻乡土文化传承的新方式,加强对反映农耕文化特点的物品、民居、民俗、民间艺术、祠堂等的保护,保持和营造独具特色的乡土文化氛围。把文化项目与民生项目结合起来,使乡土文化融入村民的日常生活之中。开发农村旅游市场,让城市居民感受乡土文化的魅力,参与乡土文化的保护和传承。

(作者分别为中国社会科学院农村发展研究所所长、研究员)

图片来源:《中国乡村发展研究报告》 (刘彦随等著,科学出版社2011年版)

随着工业化、城镇化快速发展,大量农村人口尤其是青壮年劳力不断“外流”,农村常住人口逐渐减少,很多村庄出现了“人走房空”现象,并由人口空心化逐渐演化为人口、土地、产业和基础设施整体空心化。刚发布的中央“一号文件”指出:农村劳动力大量流动,农户兼业化、村庄空心化、人口老龄化趋势明显,农民利益诉求多元,加强和创新农村社会管理势在必行。在连续3期聚焦城镇化之后,本期“观察”版聚焦农村空心化。

新春佳节临近,很多人已经或将要踏上回乡旅途。让我们共同关注农村空心化问题,思考如何破解这个困局、呵护“乡土中国”。

农村空心化的影响、原因与对策(前沿观察)

李 周 任常青

我国留守儿童数量。人民图片

消除农村空心化,应从优化土地利用规划入手,提高农村建设土地利用效率;从扩大经营规模和培养新型农民入手,改善农业发展环境;从开发农业新功能和发展农村旅游入手,传承和弘扬乡土文化。

农村空心化是对我国农村转型过程中出现的一些现象的概括,主要表现为:农业生产缺乏吸引力,农村生活缺乏活力,村庄格局缺乏协调性,乡土文化缺乏延续性,及由此导致的农村劳动力非农化、资金非农化和土地非农化。

影 响

农村年轻人比例下降。当前,土地承包权流转市场上的土地承包权供给显著低于需求,通过土地流转形成适度规模经营的可能性很小,致使广大农户难以安心从事农业生产。由此引发大量农业劳动力外出,部分村庄里的中青年尤其是年轻人越来越少。

村庄建设用地浪费严重。农民外出引起的“人走房空”由个别现象逐渐扩展为普遍现象,导致村庄房屋大量闲置。很多农户改善居住条件时建新不拆旧,一户多宅,造成村庄布局混乱。在人口大量外出的背景下,村庄建设用地规模继续扩大,耕地资源减少和房屋闲置增多并存。

乡土文化被边缘化。在交通体系改善、人员互动增多和信息网络覆盖面扩大等因素影响下,外部文化渗透农村的速度加快,乡土文化趋于边缘化,家庭意识趋于淡化,恋土情节趋于弱化,延续几千年的乡土文化有逐渐消失的危险。

现代生产要素的过度使用不利于农业永续发展。农村劳动力的大规模转移,引发农业机械和现代生产要素对劳动力的替代,单位耕地上的劳动投入量和劳动强度都显著下降。然而,化肥对有机肥的替代、除草剂对除草作业的替代等加剧了农村土地污染,影响农业永续发展。

原 因

农业吸引就业的竞争力弱。养殖业在饲料结构变化的推动下出现由分散养殖向规模化养殖的快速转型,而种植业(尤其是粮食生产)没有出现对规模化经营有迫切要求的生产技术体系,致使种植业(粮食生产)仍停留在超小规模经营的水平上。农户平均经营规模过小,劳动力无法充分就业,致使农业吸引就业的竞争力不强。

农户参与整治土地的权益少。村庄布局混乱的表层原因是村庄规划不足、土地管理缺位和宅基地退出机制缺失,深层原因则是村庄土地整治没有妥善处理国家利益、集体利益和农户利益之间的关系。只有改变政府是农村建设用地整治最大受益者的制度安排,让农户和农民集体经济组织成为农村土地整治的主要受益者,农村建设用地整治才会成为农户和农民集体经济组织的自觉行为。

乡土文化传承与发展缺乏有效载体。一方面,在电视、互联网等现代传媒作用下,外部文化对农村的影响越来越大,乡土文化被人们下意识地视为可以遗弃的对象;同时,乡村文化精英在经济利益的驱动下纷纷出走,乡土文化传承与发展的主体越来越弱、群体越来越小。另一方面,一些地方政府缺少相应的规划和措施,导致传承与保护乡土文化缺乏有效载体。

对 策

从优化土地利用规划入手,提高农村建设土地利用效率。应根据政府和农户都认可的规划,做好村庄空间布局、产业配置和组织发育工作,促进村庄内聚式发展;创新土地配置制度和管理制度,依法有序推进土地资源合理配置,实现土地的资产化,使其能产生效益;加强农村宅基地管理,杜绝乱批乱占宅基地现象,进行废弃宅基地治理补贴试点,将一户一宅的制度落到实处;探索农村土地整治技术体系与政策体系,特别是可复制性强的整治模式。

从扩大经营规模和培养新型农民入手,改善农业发展环境。部分村庄的消失,居住在农村的年轻人减少,是工业化、城镇化过程中的阶段性现象,并不是需要马上解决的问题。真正紧迫的问题是,如何在这个过程中使务农的吸引力越来越大,使留在农村的新型农民平均素质越来越高,使农业的竞争力越来越强。为此,应扩大农业经营规模,保障新型农民充分就业;实施绿色证书制度,把素质高的农村劳动力留下来,进而确保耕地经营权流向技术水平高、经营能力强的新型农民手里;开展全面培训,使新型农民的平均素质显著高于转移人员的平均素质。

从开发农业新功能和发展农村旅游入手,传承和弘扬乡土文化。积极探寻乡土文化传承的新方式,加强对反映农耕文化特点的物品、民居、民俗、民间艺术、祠堂等的保护,保持和营造独具特色的乡土文化氛围。把文化项目与民生项目结合起来,使乡土文化融入村民的日常生活之中。开发农村旅游市场,让城市居民感受乡土文化的魅力,参与乡土文化的保护和传承。

(作者分别为中国社会科学院农村发展研究所所长、研究员)

拆了旧的,才有地方建新的

新干县在“空心村”治理中,把解决宅基地废弃、空置与低效利用问题作为核心。如何给予拆迁户合理补偿,是治理面临的一个难题。

部分村庄闹得厉害,就是因为旧房拆不动。然而在大塘村,却是村民缠着村委会主任陈跃红问:“几时拆我家的呀?”大塘村有何法术?

中专毕业后做过几年农资生意的陈跃红头脑活络,他为记者解开了谜底。

大塘村集体保留了几百亩山林,其中90亩林木公开招标拍卖,所得60万元成为“拆旧”的启动资金。记者看到一份资料,主房、附属房、养禽畜的杂物间,兼顾地理位置,分类补贴,条分缕析,连菜地每平方米都补贴100元。拍卖林木、土地置换,60万补贴花出去,160万资金收进来。村委会与村民订好合同,先拆后建。20多套图纸免费选,建筑材料价格村民谈,颜色村里定。一期新房建好后,还在观望的坐不住了,100多户人家缠着村干部要求拆自己的旧房。

“大塘村的思路值得借鉴,但它的经验并不具有普遍意义。”一位乡镇干部坦言,林权制度改革后,大多数山区乡村没有集体收入,很难解决改造“空心村”的资金问题。

“改造旧村不能搞一刀切,”溧水镇皮家村村支书杨华仙介绍,把“农村饮用水工程”、“沼气工程”、省新农村建设点扶持资金等建设项目整合起来用,“劲往一处用,才能有效果”。

分好“蛋糕”,还得做大“蛋糕”

晚上8点,记者走进大塘村陈雪辉和肖卫莲夫妇的临时安置点。这里原来是一所小学的教室,面积不算小。“多亏村里干部,动员我们参加裁缝培训班,学了手艺,去广东干了几年,盖房的钱不愁了”。

采访中有一个现象很突出,完全靠种田谋生的农民盖房子很艰难。神政桥乡枧头村村民艾正生种了18亩水田,在江南算是田多的农户,精打细算,盖房还借了4万。全村15户人家,基本上每家都要借钱、贷款,“温饱还可以,置业就辛苦些。”

面对致富问题,县乡村干部心里也着急,发展什么好呢?新干县陆续涌现出生猪、水产、西瓜、香菇、黑木耳等 “一村一品” 特色村近百个,组建农民专业合作社和产业协会68个,可自然灾害频发,农业风险大;规模大了,销售成问题。

既要有富县的产业,也要有富民的产业。目前,新干县正加快特色产业集聚,主攻盐卤药化、机械机电、灯饰照明、箱包皮具四大主导产业,努力做大农村经济的“蛋糕”。或许,这才是让农村远离空心化的治本之策。

“空心村”治理应维护农民利益(基层探索)

江西省南昌县县委书记 郭 毅

无论补偿标准还是安置政策,无论产业发展还是留守儿童权益保护,都应着眼于维护农民利益,着眼于让农民的生活质量更好、生活水平更高。

南昌县是一个农业大县,总人口100.9万,其中农业人口81.1万。2011年12月,南昌县被农业部批准为全国24个农村改革试验区之一,也是全国承担城乡发展一体化改革试验任务的4个县市之一。这为南昌县在“空心村”治理上赋予了先行先试的“特权”。

在实践中,我们采用“摸着石头过河”的方法,对“空心村”的成因和现状进行进村入户的深入调研,对“空心村”的治理方式进行具体研究,坚持治标与固本相结合、规划与改造相结合,坚持以人为本,努力将“空心村”治理变成让人民得实惠的过程。

大量闲置房、危房、空闲宅基地等的存在,是“空心村”治理面临的第一个难题。为解决这个难题,南昌县一方面从源头上进行控制,实行严格的巡查问责制,完善村庄发展规划,规范农民建房;另一方面整合有限资源,打好政策组合拳,解决“空心村”治理遇到的资金和土地问题。我们在黄马乡调查时发现,该乡有6个“空心村”需要治理,涉及农民765户、1154人,仅房屋补偿款就需1.1亿元。如此庞大的资金从哪里来?我们整合中央、省、市有关政策资金,采取先试点、后铺开的方式稳步推进,确保实效;利用城投、农投等平台,开展投融资;深化城乡建设用地增减挂钩政策,落实耕地“补占平衡”政策,为“空心村”改造提供了必要的资金和土地。

农村人口老龄化、农业劳动者素质下降,是“空心村”治理面临的深层次问题。针对这些问题,我们一方面加快县域经济发展,推进城乡经济一体化,为农民就地转移就业打造平台、创造条件,同时注重加强相关培训,提高农民收入,努力遏制农村劳动力结构失衡趋势;另一方面提高农业产业化、现代化水平,运用政策和税收杠杆等推动农村经济健康发展。在积极改善农民居住环境的同时,通过土地流转、组织专业合作社等方式,以产业转型推动实现农村增美、农业增效、农民增收的多赢效果。“十一五”期间,共投入3亿元推进1044个新农村村点建设。2012年,投入农业产业化扶助资金1400万元,培育规模以上种养基地和生态小区596个。

随着工业化、城镇化进程的加快,“空心村”治理还会面临许多新的、更加复杂的问题。这就要求我们既把上面的政策研究透,又对下面的问题调研够,把农民的需求和利益把握住、维护好。

本报法人微博1月22日21:00发表了“农村空心化之殇”一帖,受到网友关注。截至1月25日10:00,共有332条评论。