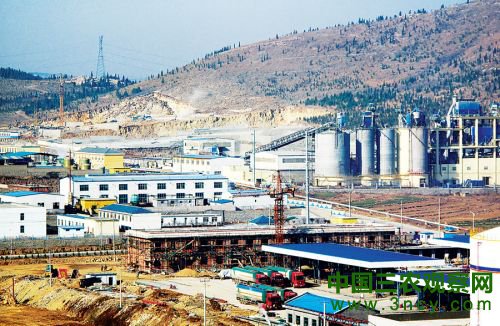

沂水县推行“飞地模式”建设的工业园区。 本报记者 李现文 摄

数字看山东,土地资源严重不足。这是一个人口大省,同时又是土地资源小省——作为全国人口最多、发展速度最快的地区之一,山东人均耕地面积只有全国人均水平的77.6%,以占全国1.6%的土地面积、6.2%的耕地面积,承载着全国10.4%的生产总值、提供占全国8.2%的粮食、养活占全国7.1%的人口。

与此同时,山东的土地承载着巨大的供需压力,由于处于城镇化、工业化、农业现代化快速发展时期,山东近年来的用地需求持续上升。数据显示,“十二五”期间,山东每年建设用地需求约为60万亩,而国家每年下达的指标仅为30万亩左右,供需矛盾非常突出。

如何在有限的土地上实现科学健康发展?山东在总结实践经验的基础上,启动了园区、城镇、乡村三大节地工程,提出要从更大范围、更宽领域和更深层次推进节约集约用地。日前,记者随中央媒体采访团深入齐鲁大地,探访山东各地推进节约集约用地的路径。

路径一:“飞地经济”念活“土地经”

作为沂蒙风情旅游景区的核心区域,沂水县院东头镇成功摆脱了“村村点火,处处冒烟”的项目引资和落地困境——通过“飞地”,把工业项目引入百公里之外的县工业园区,既不占用本乡镇耕地和生态用地,避免破坏宝贵的旅游环境,同时给当地带来长期的财税收入。

对于“飞地”政策的实施,院东头镇镇长刘兆锋感到特别庆幸。这种以项目集中、产业集聚和用地集约为主要特点的“飞地”模式,有效破解了工业发展面临的用地指标瓶颈和产业结构趋同困局,对以农业、旅游、生态为主导的行政区域是极大的利好。

所谓“飞地经济”,是指两个不同的行政地区打破原有体制限制,把“飞出地”方的资金和项目放到行政上互不隶属的“飞入地”方的工业基地,通过规划、建设和税收分配等合作机制,进行跨空间的行政管理和经济开发。

在节约土地资源的同时,“飞地经济”让沂水人尝到了甜头。沂水县国土资源局局长牛树娟介绍,全县18个乡镇2013年地方财政收入全部超过2000万元,其中位置最偏远、条件最差的圈里乡,通过这项政策,3年财政收入增加39.6%。

“‘飞地经济’实现了多方共赢,对企业来说,园区完善的基础配套建设为企业发展提供了更好的平台;对招商乡镇来说,丰厚的税收分成机制极大地调动了乡镇招商引资的积极性;对政府来说,项目集聚激发了土地效益,减少了基础设施重复建设,达到了节约集约用地的综合效应。”牛树娟说。

目前,“飞地经济”在山东引起了广泛关注,并得到极大推广。

据省国土资源厅总规划师宫志强介绍,山东目前正在全省大力推行“飞地经济”模式,仅临沂市就有523个工业项目实现县域内“飞地”转移,已达产项目410个,总投资456亿元;同时,在东营市和滨州市规划设立全国重要的“飞地经济”示范区,通过在建设、管理、运营收益分配方面实行优惠政策,吸引省内外经济发达、土地资源紧张的市县到“飞地经济”示范区投资,示范区规模到2015年预计达120平方公里。

路径二:“零增地”引领转型升级路

“越是低效粗放,越要加快转型升级;越是要素制约,越要向集约要效益。通过转变土地利用方式,引领企业走出低、小、散的产业困境,促进工业经济转型升级。”这是记者在采访中经常见到的做法。

诸城市积极引导企业实施“零增地”技术改造,挖潜降耗、淘汰落后产能;或在现有土地上增资扩股、扩大规模、提高效益,实现增资不增地。据统计,自2011年以来,诸城每年实施100个以上“零增地”技改项目,先后有50多家企业利用低效土地或原有厂房实现增资扩产,总投资额达20多亿元。济宁市兖州区“零增地”扩建计划得到政府大力支持。区国土资源分局工作人员介绍:“企业建2层以上标准厂房,每平方米给予50元奖励,建3层奖励70元,四层是90元,每层的建设奖励标准提高20元钱,以此类推。” 在政策的支持和引导下,山东美晨科技公司加入零增地扩建的行列,充分挖掘现有土地潜力拓展发展空间。公司新建厂房全部采用多层设计,均达到18米以上;车间全部使用立体货架,实际利用面积提高2~3倍

来源:国土资源部